Torna alla Osart Gallery di Milano l’acclamato artista zimbabwese Dan Halter (1977, Zimbabwe) con la personale dal titolo The Map is Not the Territory, visibile sino al 2 agosto. Il progetto espositivo raccoglie un nuovo corpus di lavori che esplorano i temi della proprietà terriera, in particolare la questione della ricchezza e della distribuzione della terra nell’Africa post-coloniale e nel capitalismo globale in generale, oltre alla crisi climatica che affligge il nostro pianeta.

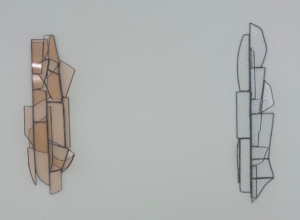

Singolare figura nel panorama dell’arte contemporanea, Halter ha messo punto una tecnica esclusiva che muove dall’antica arte della tessitura africana e la trasla in chiave artistica, con esiti di grande techné. L’artista sostituisce infatti il tradizionale intreccio di fili con l’intreccio di testi, pagine e pagine tratte dai classici, quali il Contratto Sociale di Rousseau o Il Principe di Machiavelli, che diventano quasi dei messaggi cifrati pretestuosi a indagare l’ingerenza dei poteri stranieri nelle politiche statali e le conseguenti profonde fratture che caratterizzano la nostra contemporaneità.

Storia, letteratura, scoperte di carattere scientifico, abilità manuale e ricercatezza estetica si mescolano nelle opere creando un percorso espositivo ricco di stimoli concettuali e visivi. Spicca per dimensioni l’iconica mappa del mondo, elemento ricorrente e distintivo della produzione di Halter (per la quale ha dichiarato più volte di essersi ispirato ad Alighieri Boetti), realizzata con brandelli di borse di plastica dall’inconfondibile texture tartan, cuciti insieme a formare un planisfero in cui le aree interessate dall’emigrazione sono consunte, mentre quelle caratterizzate dall’immigrazione sono praticamente nuove.

Ragionando sul tema del colonialismo, l’artista espone in questa occasione anche due mappe dell’Africa, che fanno riferimento a due diversi momenti della divisione geopolitica del continente durante l’epoca coloniale. La riflessione critica trae ispirazione da due testi per lui fondamentali. An Outpost of Progress (1897) di Joseph Conrad, che racconta di due uomini bianchi inviati in un remoto angolo dell’Africa per supervisionare una stazione commerciale lungo il fiume Congo e che si risolve in un atto d’accusa contro la pretesa della civiltà occidentale in un’epoca in cui le culture bianche europee cercavano di civilizzare le nazioni dell’Africa. E This Was the Old Chief’s Country (1952) di Doris Lessing, che narra la storia di giovane ragazza bianca cresciuta nella fattoria della sua famiglia nella savana africana, che ricorda i suoi incontri con il capo tribù locale, Mshlanga, e l’acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza rispetto allo status delle persone che la circondano.

Collegata al potere, meglio dire alla sua cattiva gestione, l’emergenza ambientale che Halter esplora con degli unicum nella sua produzione. The Pale Blu Dot (2023) raffigura la Terra come un minuscolo puntino blu, che quasi scompare nella galassia di parole minuziosamente riportate dall’artista. Sono quelle dell’omonimo libro di Carl Sagan ispirato da un’immagine scattata, su suo suggerimento, dalla Voyager 1 il 14 febbraio 1990 quando la navicella spaziale si trovava a 6,4 miliardi di chilometri di distanza dal nostro pianeta. Cristallizzata al centro dei raggi di luce diffusi (risultato di aver scattato la foto così vicino al Sole), la Terra appare come un minuscolo punto di luce, una mezzaluna di soli 0,12 pixel di dimensione. L’opera The Social Contract Warming Stripes (2024) inveceregista il cambiamento della temperatura media terrestre dal 1900 al 2016, con una variazione cromatica che vira progressivamente dall’azzurro (freddo) al rosso (caldo). Ancora una volta, a fare da tappeto drammaturgico a questa rappresentazione il testo di Rousseau, che sottende un’implicita domanda rivolta a tutti: ha ancora senso che i popoli continuino a riporre fiducia nei rispettivi governi nazionali?

Non manca un’affondo sul tema dell’identità, cruciale per Halter che nato in Zimbabwe da genitori europei si è poi trasferito in Sud Africa, dove attualmente vive e lavora. L’anno 2000 vide l’avvio su vasta scala delle occupazioni delle fattorie ancora possedute dai bianchi grazie al programma di riforma agraria noto come Fast-Track Land Reform Programme (FTLRP), che designava almeno 1.471 fattorie commerciali bianche per l’esproprio senza indennizzo. Alla base, l’idea di un progetto nazionalista ridistributivo delle risorse (la terra nello specifico) che avrebbe dovuto risolvere le eredità coloniali e che invece non fece altro che acuire la crisi di un Paese in cui la questione della terra è stata presentata come un modo per porre rimedio alle ingiustizie coloniali. Sulla superficie dell’opera fatta di intreccio di carta, l’artista riporta i nomi di tutti i proprietari agricoli bianchi privati della loro fattoria a seguito della riforma e vi ricama sopra a punto croce la scritta I had a farm in Africa.

Chiude la mostra Monopoly Discourse on Inequality (2024), altro lavoro iconico di Halter che muove in questo caso dal testo Progress and Poverty (1879), forse l’opera più nota di Henry George in cui l’autore esamina le cause della povertà e, tra le altre cose, ne attribuisce la colpa al monopolio della proprietà terriera. “La proprietà della terra è il grande fatto fondamentale che determina in ultima analisi la condizione sociale, politica e, di conseguenza, intellettuale e morale di un popolo”.

_________

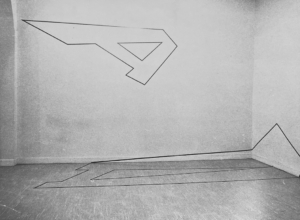

Cover story: Dan Halter, The Map is Not the Territory, Installation view, Osart Gallery, Milan 2024, Ph. Bruno Bani