L’idea di poter entrare a far parte della Banda dei Cinque era cresciuta dentro di me di pari passo con la consapevolezza di non poter essere bella come tutte le altre femmine. Il sentore di non essere esattamente aderente alle aspettative altrui era affiorato già durante la recita di Natale, in prima elementare. Non aspiravo al ruolo di protagonista, non ne sarei mai stata all’altezza, perché battere in bellezza la Betta e sperare di poter fare la Madonna era un’ipotesi tanto suggestiva quanto remota. Bisognava avere lineamenti dolci e regolari e capelli aggraziati che scendessero in maniera leggiadra sulle spalle. “La Madonna è bella, non strana” mi aveva detto la maestra eludendo ogni mia ambizione di protagonismo. La Madonna aveva tante qualità e tutte migliori delle mie che ogni anno nel presepe dovevo fare il cammello. E all’inizio mi era sembrato un ruolo di prestigio, una bestia importante il cammello mi dicevo, imponente, beve tanto, ride sempre. Salvo poi accorgermi che dovevo passare tutto il tempo della rappresentazione piegata sulle ginocchia a cercar di simulare qualche gobba, con una coperta beige di lana grossa che mi copriva tutta da cima a piedi. Di peggio mi poteva capitare solo l’asino, che per fortuna lo faceva Roberto, un asino vero a sentire la maestra, con due orecchie giganti che avevano fatto risparmiare alla scuola i soldi per quelle finte. Così dopo il secondo anno nessuno della mia famiglia venne più a vedere me cammello perché, mi dissero, la gobba spuntava quasi a loro nel tentativo vano di intravedere un pezzettino di me sotto la coperta. Poi ero tutta ossa spigolose, quindi non è che fosse un cammello di chissà quale prestigio il mio. Lo stesso era successo con le foto di classe. La maestra mi diceva sempre “Un po’ più in là, ancora un po’, un passo ancora” quando si trattava di decidere le posizioni e alla fine nella foto di classe io non comparivo mai. Perché avevo una montagna di capelli crespi e una faccia strana dalle espressioni ancor più strane che stonavano con la sua idea di armonia del tutto.

Quella dei capelli fu per molto tempo una questione spinosa. Nè ricci, nè dritti. Crespi. Perché arrivavano da un sacco della spazzatura mi ripeteva di continuo mio padre, quasi fosse fondamentale dare prova empirica della loro bruttura, insieme a due occhi castani. Piccoli, vicini, inespressivi come quelli di un pesce. Invece mia sorella Giorgia e la sua incantevole bellezza erano frutto di un ricco bottino rimediato durante un lungo viaggio a Parigi alla ricerca di due occhi color cielo e di capelli color nuvola. E io Parigi da allora l’ho sempre odiata, convinta fosse una città ostile che faceva un sacco di preferenze! Dato che non potevo vantare bellezza di femmina avevo deciso di esperire coraggio di maschio. E fu il giorno in cui decisi di provare a entrare nella Banda dei Cinque che chiesi a mia madre di portarmi a tagliare i capelli. “Corti corti” le dissi fiera della mia impudenza. “Finalmente” mi rispose lei, trascinando in giro un lungo respiro di sollievo.

A Farrò, il paesino su per la salita che partiva da La Bella in cui vivevo io, la Banda dei Cinque era un affare molto serio. Jurgen e suo fratello Christian, detti i tedeschi, erano i capi indiscussi. Il padre lavorava in Germania e la madre faceva l’operaia in fabbrica per cui loro stavano per la maggior parte del tempo da soli, come dei selvaggi in giro per i boschi. Spietati i tedeschi, era meglio farseli amici che averli per nemici. Quindi se ti rubavano la merenda non dovevi azzardarti a dire niente. Solo essere accondiscendente. Allo stesso modo quando esigevano 500 lire per andare al bar a prendersi un’aranciata piccola dovevi darglieli e basta, senza fiatare, anzi fingendo fosse un tuo dovere. Solo così evitavi le botte. Nella banda c’era poi Alen, il figlio di Tony e la Lorella, promettente calciatore dei pulcini, detto anche Platini perché pareva di buon auspicio per la sua futura carriera di sportivo che il padre si era già ipotecato giocando a carte. E c’era Andrea, il figlio della veneziana, il più piccolo, una specie di mascotte taciturna e grassa che camminava strisciando i piedi con immotivata indolenza dietro ai due capi. Il quinto posto nella banda era vacante in attesa che qualche impavido superasse le prove di coraggio che i due tedeschi avevano stabilito. Innanzitutto bisognava saltare un fosso pieno di fango senza caderci dentro, sperando di avere la fortuna di non franare con le scarpe e i vestiti e tutto quanto nel terriccio umido e accidentato. Fagocitati da una poltiglia di melma e risate che sarebbero state una macchia indelebile da portarsi in giro per tutti gli anni a venire. L’eco della vergogna sarebbe sceso di certo giù a valle fino a La Bella, o forse sarebbe rotolato anche più in là, a Follina per esempio, e sarebbe stata la fine. Bisognava poi raccogliere i ricci dentro i quali erano chiuse le castagne con le mani, senza guanti, aprire bene i palmi e lasciarsi trafiggere dagli aculei, senza piangere, gridare o desistere. E se usciva del sangue tanto meglio, era un segno del destino, il segno inequivocabile di una possibile appartenenza. Infine, c’era la questione degli slacansh.

Ora, non è che sia proprio possibile trovare un corrispettivo italiano della parola slacansh, anche perché gli slacansh io li ho visti solo a Farrò, quindi forse erano bestie che popolavano un’infanzia veneta fantasiosa e temeraria. Quando per l’estate arrivò da Milano (quella grande, immensa, esotica metropoli!) l’Alberta dai capelli rossi provai ad introdurla al mondo degli slacansh descrivendoli come le lumache lunghe, marroni e viscide con le antenne più alte del normale che vivevano senza portarsi in giro la casa perché Gesù si era dimenticato di fargliela a differenza di tutte le altre lumachine, quelle più piccole. “Perché sai, non so come la pensi tu che sei una di città, ma a me pare che questo Gesù abbia fatto delle gran belle differenze e non è che abbia voluto proprio bene a tutti indistintamente.” Ancora oggi non saprei descriverli in maniera più esaustiva. Fatto sta che gli slacansh erano difficilissimi da catturare, perché erano bravi a mimetizzarsi tra le foglie colorate quando era autunno e altrettanto sapevano fare nel terreno paralizzato dal freddo quando era inverno. Immobili anche loro e non ci facevi caso. La più ardua delle prove consisteva nel tramortire il maggior numero possibile di slacansh infilzandoli con il rametto di un albero e poi, quando questi erano impossibilitati a scappare e nascondersi, raccoglierli con le mani e chiuderli dentro un vasetto di vetro. Avevo fatto molti allenamenti per superare brillantemente tutte le prove. Pur con la gonna riuscivo a fare balzi tanto giganti da vincere i maschi e non cadere mai dentro il fosso. Raccoglievo i ricci delle castagne come avessi le mani di ferro e solo la sera, di nascosto in camera mia, estraevo gli aghetti che erano rimasti dentro la pelle. Senza mai azzardarmi a piangere, neanche in segreto. Infine ero riuscita a catturare tantissimi slacansh, con pazienza di donna facevo gli appostamenti e con indifferenza di uomo infilzavo e maneggiavo tutto quel viscidume. Avevo un vaso grande tutto pieno di slacansh e ero determinata a farmi avanti per la Banda dei Cinque.

L’occasione era imminente: la festa di carnevale organizzata all’ oratorio. A Follina il negozio della Maria dei giornali, che oltre ai giornali vendeva un po’ di tutto (quasi fosse un cinese ante-litteram), esibiva in vetrina il fantastico costume di Goldrake. Era stupendo. Era perfetto. Era da eroe. Era quello che serviva. Sarei andata all’oratorio travestita da Goldrake con tutti i miei slacansh e avrei chiesto ai due tedeschi di essere ammessa nella Banda dei Cinque. Non avrebbero potuto dirmi di no, stupefatti dal gran numero di bestie che mi portavo dietro. In aggiunta gli avrei fatto vedere come ero forte a saltare e quanti ricci sapevo tenere nelle mani senza piangere. Immaginavo già un tripudio di folla, cori di dilagante stupore. Avrei tolto la maschera e lasciato tutti a bocca aperta perché non si era mai vista una femmina in tutta Farrò abile a far parte della Banda dei Cinque. I tedeschi mi avrebbero nominata la loro vice. E le femmine per la prima volta sarebbero state loro invidiose di me. Era almeno una settimana che sognavo quel momento e il cuore mi batteva a perdifiato tutte le sere che lo immaginavo. Ma il giorno della festa all’ oratorio mia madre, piena di amorevole dolcezza e di adulto entusiasmo, arrivò con un vestito azzurro da fata e una parrucca ridicola di capelli turchesi. Alla vista di quella roba senza senso la delusione fu così grande che non riuscii a parlare e con il cuore gonfio di una tristezza grave balbettai “E Goldrake?” “Ma Goldrake è da maschio!” mi liquidò lei ridendo.

Mentre camminavo piano piano verso l’oratorio con indosso quella cosa fatta di veli e tulle che mi arrivava fino ai piedi e mi faceva inciampare, tenendo stretto sotto il braccio il mio vaso pieno di slacansh, sentivo bene che il mio sogno di riscatto non si sarebbe mai realizzato. Ogni passo in avanti lasciava indietro un pezzettino di quel desiderio dalle immense proporzioni. “Una fata con gli slacansh… non si può fare” mi ripetevo. Rimasi per tutto il tempo della festa seduta sul prato verde della chiesa, a un centinaio di metri di distanza dagli altri. Sentivo tutti ridere e giocare, ma io non ne avevo nessuna voglia. E dopo aver liberato gli slacansh passai il pomeriggio a guardarli mentre sorridenti correvano su e giù per i gradini storti della chiesa. E’ da allora che odio il carnevale e non mi sono mai più travestita in tutti gli anni a venire. Rimane, oggi come allora, la stessa insofferenza sorda a indossare panni che non sento miei. Perché è una cosa buona a far felici solo gli slacansh. Ma poi chissà se loro esistono ancora.

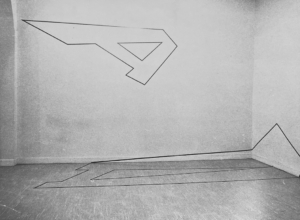

Foto di Silvia Fossati