A sentirla raccontare di Mongrassano mi pareva, a torto, che quel paese non facesse nemmeno parte del mondo. Una piccola società matriarcale, donne dai capelli raccolti in lunghe trecce che non scioglievano mai in pubblico, donne che insegnavano ad altre donne a diventare donne da marito: brave cuoche, brave nelle faccende di casa, brave a letto perché bisognava imparare a guardarlo il proprio uomo, a toccarlo, a viziarlo e non solo con il cibo.

“Le comari pensavano che avessi dentro il fuoco di Sant’Antonio, mi guardavano con gli occhi spalancati e si chiedevano perché invece di giocare con le bambole volessi costruire case sugli alberi. E perché non volessi fare danza e nemmeno il girotondo, nessuna di quelle cose che sentivo come una imposizione per il mio corpo. Io volevo essere libera e rotolarmi dentro l’erba secca e finire in mezzo ai rovi per poi rialzarmi senza neanche un graffio e dire – Vedete che se il corpo è lasciato libero non si fa male?- Avevo dieci anni e potrei definire quell’episodio l’anticipazione di tutta la mia attività artistica.

Uno spirito libero, una libertà gestuale in contrasto con regole ferree che affondavano le radici nei giorni e nella terra. Le notti invece erano fatte di inciampi nella scrittura, quando, sotto il cielo fermo dei sogni, arrivavano matrone e mamme, donne enormi che dettavano e sfiancavano.

“La scrittura è arrivata così, con la Signora Viola che si palesava e mi costringeva a una fatica fisica immane. Non inventavo niente, scrivevo sotto dettatura. In quel periodo, avrò avuto all’incirca quindici anni, la scrittura era lo sfogo di cui avevo bisogno. Poi, per fortuna, ho iniziato a capire che l’arte non è uno sfogo ma è una chiamata e un dovere, non un diritto.”

Un dovere anche il teatro che si rivela presto una esperienza non totalmente aderente al proprio sentire, un dovere imbattersi in una pratica che nello scenario contemporaneo, specialmente nello scenario calabrese, passa attraverso la finzione, qualcosa che dà la possibilità di non essere più interamente sé stessi.

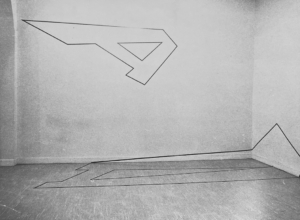

“Ma io avvertivo sempre quel fuoco nel corpo, dovevo andare direttamente dentro il pubblico, dentro l’altro, non stare qui. Perché io non avevo messaggi da dare, verità da svelare, avevo relazioni costanti e continue da afferrare e capire, spazi da interrogare e misurare e, perché no, fraintendere. E una cosa che ho ritrovato a quell’epoca era la coscienza del rito: avevo riti da agire, sentire, assimilare. E così è arrivata la domanda su che cosa è la performance.”

Amalia si dedica all’arte concettuale in un momento in cui fa la spola tra Firenze e Bologna e intanto studia psicologia all’università “ma solo per un anno perché detestavo tutto quello che cercavano di spiegare facendo gregge dell’umanità.” La sua è una formazione serrata, allenamenti fisici massacranti e continui viaggi in giro per l’Italia a vedere mostre per colmare una sete di conoscenza, sete di arte contemporanea. Attraverso alcune delle sue performance Amalia cerca l’interezza della relazione con l’altro, perché è per mezzo di queste pratiche, di queste dinamiche corporee, che l’altro è davvero l’altro, che l’altro diventa totalmente sé spogliandosi del corpo sociale, del corpo religioso, del corpo che è convinto di essere “e diventa quella che io chiamo la purezza. Perché è nel gesto fatto il nostro comunicare più reale, la nostra grammatica, tutto quello che ci portiamo da sempre. Quando insieme si rimettono in campo meccanismi originari, si discorre privandosi della lingua, lì si agisce “in pratica” il linguaggio”

In ginocchio sui cocci, il pavimento cosparso di ceci, nell’atto del dondolio lungo quattordici ore si consuma il rituale di passaggio di Innocent Love (Febbraio 2017, Torino Galleria Moitre).

“E’ un po’ la mia condizione femminile primaria, quella calabrese che sto abbandonando per fare il salto verso un’altra me: più pulita, organica, slacciata da quello che penso, immersa in ciò che mi dà forma, figura e sostanza da sempre. E quella mamma che non c’è più, è a lei che dedico la performance. Perché la grandezza di mia madre è stata sempre di lasciarmi libera di sentirmi abbandonata. La dedica è perché adesso ho capito la sua educazione, finalmente ho capito che possesso e ossessione non fanno parte di un rapporto di amore. Perciò in questa performance c’è da parte mia anche un ingresso dentro la parte più primitiva della maternità.”

Ogni volta davanti a un pubblico sconosciuto e non Amalia si inginocchia e dà la buona notte perpetuando il rito materno: buonanotte al cervello, agli occhi, alle orecchie, alla bocca, al tuo cuore, domani i respiri saranno diversi. Ma perché il tutto diventi un’opera d’arte c’è bisogno dell’altro, di un altro spesso sconosciuto, c’è bisogno della sede, dello spazio, del concetto, della teoria.

“La galleria d’arte diventa la sede, lo spazio, diventa il triangolo di azione, modificabile eppure intoccabile, nel concetto non c’è niente di personale, la teoria, stavolta, non sono io a doverla scrivere. In Innocent ho tenuto in braccio, aggrappata e abbracciata, e ho consolato, toccato, guardato e preso tantissime persone di tutte le età. A loro volta mi hanno tenuta, attesa, vista, commossa, spaventata, spossata, accarezzata. Sopra ogni cosa hanno capito che senza di loro, con lo sgabello lasciato vacante, l’opera sarebbe stata un’altra cosa e non quello che doveva essere. Non hanno partecipato, si sono resi conto di essere indispensabili e di avere una responsabilità nei confronti dell’avvenimento, del fare artistico che davvero si stava compiendo li, in quel tempo, in quel luogo preciso. Insieme siamo stati già prossimi e futuri. Innocent ha modificato la struttura fisica delle mie ginocchia, ho cicatrici in più, liquidi stagnanti, chissà perché, ogni volta che le sfioro penso: devo riflettere sulla parola spartire. Anche il dolore si può condividere, a patto che non sia soggettivo. Oltre io, oltre tu, c’è noi.”

Sono sempre donne che arrivano a guidare questo universo artistico arroccato nel meraviglioso in cui l’elemento femminile svolge un ruolo centrale. Contraltare di un maschile che rimane il motivo di confronto più grande, il più grande altro e il più grande punto interrogativo.

“Sono proprio le strutture fisiche ad essere diverse. Noi donne siamo circolari, abbiamo e rendiamo l’idea del cerchio, dell’acqua, mentre i maschi sono la linea, sono la scala verso un Dio più facile, la scala verso l’estasi più semplice, basta pensare al rapporto amoroso e sessuale. Il maschio è l’altro che non comprendo, che ha una qualità e quantità fisica che a toccarla certe volte mi viene da dire: questa è un’altra specie, un’altra razza rispetto alla mia. Ed è così che ho vissuto il maschio nella mia vita. Come altro da me, eppure mai la volontà di somigliargli, mai la volontà di andare verso di lui con la consapevolezza di poterlo sapere, ma so che il legame è nella radice, e profuma di miracolo. Io non posso sapere l’uomo come non posso sapere nella loro totalità ahimè l’animale o l’albero. Posso solo provare ad avvicinarmi dialogare, lanciare segnali, mescolare le carte, interrogarmi sull’istinto, vivere e “disciplinatamente” a volte lavorare sul due, che quando è corretto, ed è davvero una somma, nel lavoro performativo e nell’amore diventa tre.”

Femmina anche Penelope l’ultimo progetto, fotografico questa volta, al quale Amalia si sta dedicando.

“E’ stata l’ennesima chiamata dato che in questo periodo della mia vita c’è molto lavoro intorno alla memoria, mi manca perdutamente mia madre. Io non ho mai preso una macchina fotografica in mano, ma quando l’ho fatto ho pensato: attesa…lavoraci! La fotografia, i tempi di esposizione, la posa, l’attesa stessa dello scatto: c’è già tutto dentro la fotografia. Penelope mi chiama perché io non sono capace di attendere? E allora io sono diventata Penelope.”

Penelope è tutte noi e tutte noi siamo Penelope. Lei non attende davvero Ulisse che è solo un uomo, lei è l’incarnazione di tutte le nostre attese: l’attesa di diventare grandi, di diventare madri, dell’uomo amato, attese anche piccole e banali, attese di tutti i tipi. In tutti questo tempo in cui si è consumata l’attesa Penelope stessa non si è accorta della sua trasformazione al punto che guardandosi allo specchio vede il mare, non più il suo volto. Penelope è il mare ed è Ulisse e Ulisse è dentro Penelope e Penelope è l’orizzonte.

Tutto, dal teatro alla scrittura, dalla regia teatrale alla performance all’arte visiva, tutto porta sempre nella stessa direzione, una spinta continua verso la sperimentazione e la ricerca. Per questo gronda sangue dalle ginocchia e su ogni cosa i giorni si disfano e quel vuoto tra le braccia, indifferente ai credi e alle imposizioni, conduce sempre altrove.

“Io so perfettamente che la mia arte è totalmente legata alla mia vita, non ho speranze in questo. Non possiamo fare altro che essere profondamente umani, è questa l’unica cosa che possiamo fare. Poi ognuno di noi prende la propria via, la propria strada, ma dentro quella strada avviene una cosa meravigliosa e magica per cui, se sei un’artista, non c’è più differenza tra arte e vita. Ecco, vedi, io non la faccio più questa distinzione.”

Desidero ringraziare per la cortese intervista Amalia de Bernardis – Facebook – Instagram

Foto di Elisabetta Brian