Francesco Faraci (Palermo, 1983) si occupa di fotografia documentaria e reportage sociale. Al centro del suo lavoro c’è la sua terra, la Sicilia, della quale ama descriverne gli incroci culturali e i paradossi esistenziali (nascita e morte, gioia e violenza, la solitudine che si nasconde fra le pieghe della modernità) con un occhio particolare alle minoranze e ai minori che nascono, crescono e spesso si formano nelle zone disagiate e abbandonate della città, nelle periferie marginali.

Francesca Interlenghi: Nel percorso di costruzione della tua poetica la fotografia arriva relativamente tardi, nel 2013, quando già altre forme di espressione – penso alla scrittura – si erano fatte strada dentro di te. Eppure da allora non cessano di farsi eco, di rispondersi a distanza.

Francesco Faraci: Potrei dire che nella mia vita la fotografia non era prevista, nel senso che non ci avevo mai pensato, non avevo mai scattato una foto, anche se mi sentivo attratto, per qualche ragione che non so spiegare, da quelle che mi capitava di vedere. Poi è successo che un amico mi ha messo la macchina fotografica tra le mani e io ho sentito come una scossa, non saprei in che altro modo raccontarlo. Allora con quella macchina fotografica ho iniziato a camminare tantissimo e quello che avevo visto fino a ieri – la mia città, i suoi monumenti, le strade, i mercati – ho come avuto l’impressione di rivederli con occhi nuovi. Vedere le cose come se le vedessi per la prima volta mi ha indotto a scattare delle fotografie e a capire che potevo parlare attraverso esse. O meglio, avevo delle cose da dire e inizialmente, nella mia testa, volevo dirle scrivendo. Ma poi inseguendo le immagini, inseguendo qualcosa che abitava da sempre in me, sebbene io stesso non ne avessi coscienza, mi sono reso conto che stavo dicendo esattamente quello che volevo dire. E lo facevo camminando per strada con la mia macchina fotografica: perdendomi, ritrovandomi, stupendomi, meravigliandomi.

Francesca: Nonostante un inizio che potremmo definire casuale, il tuo è un linguaggio netto e inequivocabile che si porta dentro e dietro una precisissima scelta di contenuti e di estetica. Come se avessi già sviluppato la tua grammatica, pur senza averla studiata.

Francesco: Avevo dentro un mondo visuale formatosi negli anni attraverso libri, letture e studi che sono stati determinanti per costruire questa mia sorta di impalcatura. A me le foto tutt’oggi riescono così e quanto alla tecnica conosco solo il minimo indispensabile: non mi sono mai messo a studiare cose come la composizione o la resa cromatica. Del resto, non mi sento realmente un fotografo e il fatto che io mi esprima con la fotografia non fa di me un fotografo. Certo, poi con il tempo è diventato un lavoro ma è ancora come se stessi ancora scrivendo, in qualche modo, un unico grande romanzo: il mio. Non voglio abusare della definizione per la quale la fotografia è scrittura con la luce ma è un po’ così.

Francesca: Parlando di romanzo, direi un’ambiziosa commedia umana in versi liberi in cui la fotografia si incontra e si confonde con le persone e il loro vivere.

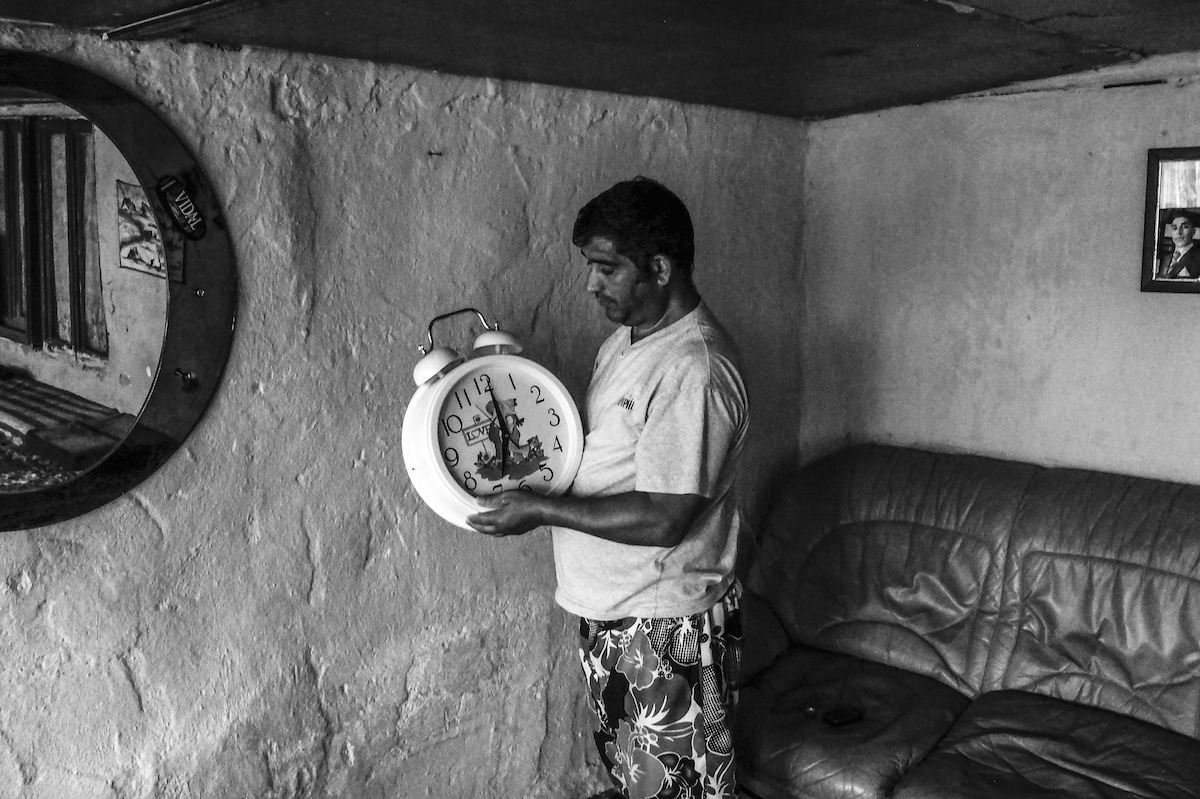

Francesco: Ho sempre in mente la commedia umana di Émile Zola. E’ questo un po’ il modello che mi guida, perché sono arrivato alla conclusione che la fotografia è sempre una sorta di autobiografia. Nel momento in cui scegli di fotografare una cosa piuttosto che un’altra hai già fatto una scelta, che magari spesso è inconscia, ma che è dettata da qualcosa che fa risuonare delle corde antiche. Mi capita sempre, in ogni scatto, di sentire dentro un’eco che ritorna, qualcosa che ho vissuto e che riguarda prevalentemente la mia infanzia.

Francesca: A proposito di infanzia, il tuo mondo fanciullesco emerge spesso dalle tue immagini, non solo perché fotografi i bambini, mi riferisco per esempio a Malacarne, ma è proprio un tratto caratteristico della tua poetica, un elemento sostanziale della tua cifra stilistica.

Francesco: Di questo ne sono più o meno consapevole. So che dentro di me c’è un bambino che non è mai veramente cresciuto e per certi versi lo trovo un aspetto positivo nel senso che ancora, e spero per tanto ancora, riesco a stupirmi delle cose del mondo e di quelle che mi accadono. La parte di me ancora bambina la vorrei mantenere intatta: è quella viva, che mi nutre, che mi spinge in avanti con la quasi totale incoscienza di quello che sarà. Non ho nessuna intenzione di diventare un adulto cinico e disincantato!

Francesca: Tu hai fatto la scelta, probabilmente estrema, certamente radicale, di rimanere ancorato alla tua terra, la Sicilia, e alle tue origini per dare voce a contesti di marginalità. Una scelta controcorrente eppure determinante per lo sviluppo del tuo lavoro.

Francesco: Fin da subito mi è stato chiaro che quello che volevo fotografare era quello che conoscevo, ciò che mi era in qualche modo familiare e si attaccava alla mia pelle. Ed è così ancora oggi. Ho sempre avuto la consapevolezza di voler rimanere in Sicilia perché l’Altrove per me si risolve nella ricerca di quello che c’è qui, di quello che mi fa riconoscere. Non c’è stato calcolo, ho avuto la possibilità di andare via ma sono rimasto e questo mi ha dato una certa libertà che mi è costata non pochi sacrifici, non è stata una strada tutta in discesa, anzi. Però, fedele alla mia anarchia interiore, sento che qui posso fare quello che mi pare nel modo in cui mi pare. Magari sbagliando, magari sbattendo la faccia contro il muro, ma ho sempre voluto seguire la mia strada senza cedere alla lusinga delle mode. Perché credo profondamente che se ognuno di noi riesce a essere sincero nelle cose che fa, magari impiega più tempo ma arriva alle cose e quando ci arrivi non te le toglie nessuno. E io le cose le faccio perché per me è importante farle. Quello che accade dopo mi fa piacere ma è una conseguenza, non è mai il fine. Come non è mai il fine fare una fotografia. La fotografia è qualcosa che ti capita mentre stai vivendo.

Francesca: Capita la fotografia così come capitano la vita e la morte, la presenza e l’assenza, gli uomini e la loro sparizione, le cose e la loro dissolvenza. Un senso di ineluttabilità che mi riporta con insistenza dentro il cuore certe atmosfere verghiane. Nel tuo video dal titolo Solitudine la barca evoca, nel mio immaginario, proprio i pescatori di Acitrezza, la loro rassegnazione in qualche modo, l’ineluttabilità del tutto, anche del tuo dire: io questo devo fare e lo devo fare così.

Francesco: Mi rendo conto di essere molto più siciliano di quello che magari poi voglio far apparire. In realtà è come se io avessi dentro quel senso di esilio e rassegnazione, di solitudine anche. Perché comunque il mio lavoro, per come lo faccio io, implica un’enorme solitudine. E’ come se mi abitasse tutta l’ineluttabilità dell’essere isola. Ci sono talmente dentro e ce l’ho talmente nel sangue, che è come se tutto questo magma fosse il mio magma. Ma è sempre stato così, ho sempre sentito forte, anche quando non facevo fotografia, questo attaccamento alla terra, alle radici. Sono radici che potrei abbandonare per un po’ ma mai in via definitiva. So che devo tornare perché questa è casa mia, qui ci sono i miei ricordi, qui le persone che amo.

Francesca: Il tema della memoria, del ricordo appunto, si manifesta in maniera evidente, a tratti disarmante, nel tuo lavoro Atlante Umano Siciliano. Una geografia dell’anima, mediterranea, di cui dici rimangono solo i vecchi e le pietre. Ed è come se cristallizzare con l’immagine i residui solidi dell’esistenza fosse l’unico modo per consegnare l’esistenza all’eternità.

Francesco: Sono enormemente affascinato dalle cose che spariscono, da quelle che sono in via di estinzione. Dai gesti puri, sacri a volte, che richiamano un immaginario primitivo e ancestrale. Così le persone, così i luoghi. Non so perché questo accada ma mi capita di registrare con un orologio universale, non con un orologio da polso, il passare il tempo. Vedo i paesi spopolasi lentamente e allora, ecco, penso rimarranno solo i vecchi e le pietre e poi più nessuno. Nessuno a lavorare la terra, nessuno in mare. Questo sentimento in qualche modo mi spinge a cercare quello che sta scomparendo: qualcosa deve rimanere, lo dico sempre. Non so perché questo accada ma forse è perché del presente non tutto mi piace, specialmente in questi tempi. Ed è come se trovassi rifugio in quella parte che io reputo la vita reale, vera, quella fatta del ciclo delle stagioni, delle foglie che cadono, della neve, degli uomini nei campi, degli ultimi che poi non sono ultimi anzi, spesso sono l’espressione più vera del vero che io ritrovo ancora nei quartieri popolari, periferici. Quelli carnali in cui scorre il sangue nelle vene, lì dove la vita si muove. Come se volessi combattere, in maniera del tutto personale, contro questa omologazione, questo piattume, questo andare non si sa bene dove. In quei luoghi, in quella fratellanza, io riesco a ritrovare anche me stesso.

Francesca: Malacarne è la trama di un tessuto sociale fatto di bambini che sono ladri, piccoli spacciatori, teppisti e delinquenti che poi si intreccia con l’ordito della loro dolcezza e umanità. Quanta parte ha l’intenzione politica in questo lavoro e quanta quella poetica?

Francesco: Il lavoro era partito come un lavoro di denuncia e dai forti connotati politici. Poi però è diventato tutt’altro. Più io frequentavo questi ragazzini, più ci stavo, più passavo intere giornate con loro e più emergeva l’aspetto affettuoso, quello di fratellanza e solidarietà, tanto che tornavo a essere bambino io stesso. Malacarne è, in ultima analisi, lo scambio della mia vita con quella di questi bambini. A un certo punto del lavoro mi sono messo alla loro altezza, sono metaforicamente sceso dal piedistallo, e mi sono mischiato letteralmente a loro facendo anche cose che in condizioni normali non avrei mai fatto. Permane certo la scelta politica, così come si evince da tutti i miei lavori. Ma la denuncia se c’è è intrinseca, ci si arriva per riflessione. Mi piace che quello che faccio abbia diversi livelli di lettura, diverse stratificazioni di significato. Mi piace lasciare le porte aperte a chi vuole interpretare, così che ognuno possa andare al di là e oltre la mia intenzione.

Francesca: Poi arriva il lavoro con Jovanotti che se vuoi dal punto di vista semantico è diverso ma probabilmente si iscrive, come un ulteriore capitolo, dentro quel grande romanzo di libertà che vai costruendo da tempo.

Francesco: Non si trattava di fare la cronaca dei concerti quanto piuttosto di fotografare tutto quello che girava intorno ai concerti, la vita intorno intendo. E per quanto sia stato un lavoro diverso, è volutamente diverso perché in quel momento ho capito che per fare un balzo in avanti dovevo uscire dalla mia comfort zone e perdermi per ritrovarmi diverso anche io. E così è stato. Ma dal punto di vista dell’attitudine il lavoro è mio, nel senso che non ho fatto altro che stare in mezzo alla gente, che andarmene in giro, come faccio sempre, a vedere cosa c’era fuori dal recinto. E’ stato un viaggio come gli altri e per quanto le foto possano sembrare differenti in realtà sono solo un’altra espressione di me. Mi sono voluto mettere in gioco, mettendomi anche in una posizione scomoda perché per esempio non avevo mai fotografato a colori, quindi per me è stato un nuovo modo anche di vedere le cose. E’ come se fossi approdato a un altro livello di consapevolezza spingendomi fin dove non mi ero spinto mai. Per esempio, ho portato a termine questo lavoro in meno di tre mesi quando invece i miei tempi sono lunghissimi, impiego minimo tre anni a finire un progetto. Questo ha spostato i miei limiti un po’ più in là. Dentro, mi è rimasta la voglia di andare avanti, sempre avanti.

Francesca: Quando pensi di aver fatto una bella foto?

Francesco: Quando sento il fischio della nave. Ho una grande passione per le navi e c’è a Palermo un luogo in cui si vedono le navi cargo che compiono un grande cerchio e poi entrano in porto. Io penso di fare una fotografia buona ogni qual volta sento il fischio di quella nave. Non presto attenzione alla tecnica, mi interessa il cuore: il mio e quello degli altri. Anche quando guardo il lavoro altrui, dentro vi cerco sempre l’anima. Se c’è, allora per me è un lavoro buono. Ma se è semplicemente tecnica, cartolina o perfezione estetica allora non mi dice nulla. E’ una specie di dogma per me: nelle cose ci deve essere il sangue. Se non c’è, c’è qualcosa che non va.

Francesca: A cosa stai lavorando adesso?

Francesco: Sto continuando il progetto cominciato durante il lockdown dal titolo Palermo e la luna. Volevo allontanarmi un po’ da Palermo quando il presente ha bussato alla porta e mi sono ritrovato in una città vuota a causa della pandemia. Ritrovandomi vuoto anche io in realtà, chiuso in casa dalla sera alla mattina senza sapere bene perché, nel senso che questo virus pur essendo invisibile condiziona in maniera molto visibile la nostra esistenza. Nel chiedermi cosa avrei potuto fare, sia per sfuggire a questo vuoto sia per capire il presente, ho iniziato a fotografare Palermo. E ancora una volta ho avuto la sensazione di rivederla con occhi diversi. Il progetto segue la cronaca, a modo mio si intende, del lockdown e del post lockdown. E’ per me è un’immersione completa: esco di casa ogni giorno, insieme alla mia macchina fotografica che è diventata ormai parte integrante di me. La tengo in tasca e ogni tanto mi capita di tirarla fuori. E di scattare una fotografia.

Francesca: Vorrei concludere questa nostra conversazione lasciandoti con l’immagine del Viandante sul mare di nebbia, il celebre dipinto di Friedrich del 1818. Non ti vedo negli occhi, stai anche tu voltato di spalle, casomai vedo le tue fotografie. Quelle di chi scruta l’orizzonte cercando di abbracciate tutto il visibile. E forse anche l’invisibile.

Francesco: Forse è così, forse più che un fotografo o uno scrittore sono uno che cammina, uno che va. E poi succedono le cose. Se non ti muovi in qualche modo, anche metaforicamente, le cose non accadono. E io sono uno che vuole andare, che vuole camminare e perdersi dentro nella vita. Non so bene cosa cerco, non lo so. Forse cerco qualcosa che nemmeno esiste o che semplicemente sta nella mia mente. Ma mi piace pensare che ogni fotografia, ogni passo, ogni cosa scritta, sia un piccolo avvicinamento. A questa cosa.

Francesco Faraci, web site – Facebook – Instagram