Francesca Interlenghi: Il progetto “Mi Abito, Ci Abito” è stato realizzato con un gruppo di allieve del primo anno della Calcagnile Academy di Lecce. Mi parli innanzitutto della vocazione della scuola e del tuo ruolo all’intero di essa?

Santa Scioscio: Calcagnile Academy nasce da una visione pionieristica di Rosanna Calcagnile, che ha fortemente voluto nel sud Italia un centro didattico e sperimentale. L’accademia è contenitore di attività formative integrate al quotidiano impegno del guardare, del valorizzare e del favorire un legame culturale intorno alla moda, alla sartoria, al costume.

Per l’accademia l’universo moda è luogo dove “si vestono le idee”, secondo un linguaggio estetico e culturale fatto di qualità e di valori, di etica e di impegno nel sociale. Qui insegno fashion design. Credo che insegnare sia un processo maieutico, il divenire corale di una creazione. Nel mio lavoro determino, sviluppo e curo modalità di incontro con allievi, che provengono da varie esperienze formative, per condividere e sperimentare con loro diverse metodologie di apprendimento, fortificando le capacità artistiche e tecniche di ognuno. Il mio fine è fornire loro conoscenze e guidarli nella ricerca del proprio ruolo e del proprio linguaggio nel sistema moda, dando a ognuno, la possibilità di entrare in contatto con la propria singolarità e unicità. Mi ritengo una guida: chiarisco loro l’orizzonte. Ciò che più mi preme è sottolineare il senso cultuale del fare moda; credo che il buon design sia radicato nel trittico: mano, occhio, cuore – manualità, visione e sensibilità.

Francesca: Questo progetto di fashion design che hai curato intende indagare il senso e il significato del vestire ponendo in relazione continua, come fosse un dialogo vicendevole, abito e abitare, lo spazio del sé e lo spazio per sé. Si tratta di un’azione artistica con una chiara valenza politica, che ambisce a sollecitare un cambio di paradigma nel modo di concepire la moda. Me ne parli?

Santa: Sono molto affezionata ad un concetto espresso dallo stilista giapponese Issey Miyake: “Gli abiti sono attrezzi per vivere e abitare”. Ecco, l’abito non esiste per sé stesso, esiste in quanto è indossato, abitato. L’abito è un contenitore, accoglie il corpo, è l’espressione visibile di una parte della nostra personalità; testimonia, vestendo la persona, il suo modo di essere e di vivere, ma è anche estensione dell’io nelle relazioni. Vestire un abito è dare forma al corpo, espletarlo e completarlo nei comportamenti, nelle abitudini, nella quotidianità; rappresenta l’azione propria di accogliere l’esistenza con consapevolezza. L’abito indossato assume il senso del prendersi cura di sé e degli altri negli affetti più prossimi e nella relazione sociale.

L’atto d’indossare un abito collegato con l’atto di abitare vuol dire dare luogo alla propria intimità, in questo è la responsabilità, anche politica, del creatore di moda verso le persone e i committenti “divoratori”. Egli entra – consapevolmente – in contatto con l’intimità del corpo dell’altro pensando e delineando la relazione possibile tra la persona, l’abito che indosserà e la relazione con l’altro da sé e con il mondo.

Francesca: Imprescindibile ovviamente anche la questione identitaria. La parola abito nel suo duplice significato di vestire e abitare, riconduce allo stretto legame tra i luoghi, i corpi e l’abbigliamento. Una interazione che dà forma all’identità di ognuno di noi. Utilizzi questo bellissimo termine che è “geografia emozionale”. Cosa significa esattamente?

Santa: L’abito corrisponde a due entità contemporaneamente: l’entità corporea (interna) e l’entità esterna (spazio e relazioni).

La “geografia emozionale” è la mappa scritta in ognuno di noi, la potenzialità estetica dell’io rappresentata dai nei, dalle lunghezze, dalle larghezze, dalle sonorità che abitano i confini dei nostri lineamenti. La geografia emozionale è la caccia alla mancanza e al tesoro che ci abita. Traduce e presenta un’immagine dell’identità corporea nella performance della vita. È la tensione, lo strappo, la cucitura sotterranea e l’imbottitura periferica che protegge e scalda. È l’emozione di sentirsi sé stessi, nell’unicità, nella inadeguatezza, nell’amare con sregolatezza, nell’illecito atto di esistere, nella possibile abitabilità.

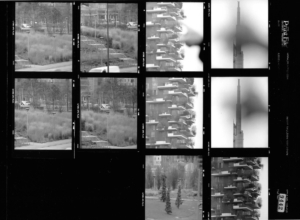

Francesca: Dal punto di vista strettamente pratico l’operazione concettuale si è tradotta nella realizzazione di cartamodelli che interagiscono con le planimetrie delle case. Da qui nomi come: ‘abito su prospetto di porta’ o ‘gonna a ruota in una grande stanza’ o ancora ‘cinque t shirt alla finestra’. Mi spieghi lo sviluppo narrativo delle due intenzioni progettuali – cartamodello e planimetria – e il loro approdo in forma di vestimento?

Santa: E ancora: “pantalone in un interno”, “coordinato al primo piano”, “rever su piano scosceso”, “abito in villa”. Con ironia abbiamo giocato a intersecare segni e significati con le diverse abilità progettuali del “far case” e del “far vestiti”.

La progettazione degli abiti, ha visto impegnati gli allievi ad immaginare e attraversare le “forme” disegnate nelle planimetrie delle case per poi rapportarle, in uno sviluppo bidimensionale, ad una ideale tracciato del corpo, cioè ai cartamodelli, per costruire una complessità che da un insieme dà vita a una forma nuova.

“Pe(n)sa differente, festival dell’espressione creativa e la bellezza autentica” ideato e condotto dalla dottoressa Caterina Renna è stato il motore e il pretesto del progetto “Mi Abito, ci Abito”, supportato, teoricamente dalla lettura del testo “Fashion Intelligence”, curato da Andrijana Popovic, che ha restituito agli studenti molti spunti per una riflessione sulla moda “come essere e non come rappresentazione”. L’approccio della ricerca ha indagato nell’arte, nell’architettura, nella filosofia, nella performance. Uno studio volto alla “ri-forma” dell’abito, attraverso una tecnica costruttiva che consente di derivare l’abito dalla simbiosi con i luoghi del vivere. Da questa interazione è nata la dimensione tridimensionale: le planimetrie sono divenute creazioni da indossare e da vivere empaticamente, come raccontato nel catalogo che testimonia l’esperienza del laboratorio.

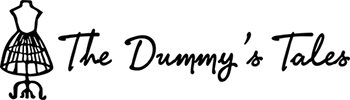

Francesca: La risultante è fatta di asimmetrie, incompiutezza, imbottiture protettive. La sperimentazione ha dato origine a capi che insistono sul tema del non-finito. Abiti come contenitori soggetti a continue trasformazioni e modellamenti. E’ un concetto che ha molto a che fare con la nostra transitorietà e con una certa consapevolezza di noi. Il vestire come estensione dell’IO, giusto?

Santa: Abiti gusci, estensione dell’io che accoglie la suggestione del non finito, dello stare sul bilico, in continua evoluzione, nel non definito, nel non riuscito, nell’instabilità. Coprire e svelare. La moda è sempre fra il caduco e il duraturo, il fugace e il costante, il mutevole e il saldo. Certezza dell’incertezza è la moda, rappresentazione dell’esistenza, decostruzione, sbilanciamento, evasione, estensione, ma anche gioco del probabile e dell’invisibile.

La mia personale espressione di moda è un’esperienza che si posiziona sulla soglia, nell’ascolto della vita. Nel laboratorio gli allievi hanno potuto misurarsi tra il dentro e il fuori con ciò che è e ciò che appare. I capi progettati indagano in termini di abitabilità, i volumi, lo squilibrio, abbiamo voluto esprimere la tensione del dialogo tra mente e corpo, corpo e luoghi nella incompiutezza, nell’asimmetria, nella imbottitura.

Francesca: Un progetto che non sarebbe potuto esistere se non fosse esistito il tuo atteggiamento morale che è sempre quello di chi indaga. Mi vengono in mente le parole di Ettore Sottsass quando scrive: “Io sono amico della gente incerta, perplessa, modesta che cerca di capire e che sempre è nello stato di uno che non ha capito. Sono molto amico della gente che ha paura.” Il che fa di noi due certamente due amiche. E mi autorizza a chiederti, essendo entrambe anche impegnate come docenti e vivendo allo stesso modo la responsabilità che il ruolo impone, quali interrogativi hai cercato di suscitare nei tuoi alunni?

Santa: Di/segno e in/segno provocando direzioni aperte. Dov’è la bellezza autentica? Cos’è l’autenticità? E la singolarità? Come si può creare moda con il sentimento? Domande di una esperienza che nella coralità ha trovato il motivo, l’entusiasmo necessario per provarsi nel fare insieme.

Le creazioni di un allievo parlano della sua voglia di crescere e di rischiare. Raccontano i timori e le urgenze, così persisto nel chiedere di sperimentare con l’immaginazione e con i sensi; di spostare il punto di vista, li accompagno nel praticare l’esercizio della distillazione: moltiplicare per poi sottrarre, scomporre; nel cercare lo sbilanciamento, la risorsa nell’errore, per raffinare la propria unicità e trovare consapevolezza nella ricerca del sé creativo. Il progetto di moda deve essere espresso e caratterizzato da un’anima autoriale, ispirato dall’autenticità, da un insieme valoriale che muove dalla ricerca al disegno, fino al prodotto, solo così la creazione può essere libera e non sottostare ai dettami imperanti del fashion system, resistere e cercare mercati futuri.

Desidero ringraziare per la cortese intervista Santa Scioscio che ha curato il progetto ‘Mi Abito, Ci Abito”.

Per info: sciosciosan@gmail.com

Si ringraziano inoltre Calcagnile Academy e Andrijana Popovic, Kubo Bari

Le immagini – quelle che non ritraggono la mia persona – sono tratte dal catalogo “Mi Abito, Ci Abito, lo spazio del sé, lo spazio per sé”, a cura di Santa Scioscio, Spagine Edizioni, Lecce, 2018.

Consultabile su https://issuu.com/mmmotus/docs/mi_abito_ci_abito